2026年餐饮红黑榜第一期新鲜出炉→

龙港市市场监督管理局

作者:林 勇

苏昧朔、苏步青、苏渊雷并称“平阳三苏”。 1952-1956年,苏先生在金乡小学任专职美术教师。他的课堂艺术至今令人津津乐道,给人以如沐春风的享受。受教者在他的引导下,从小就喜爱图画、书法打下扎实的基础,从而走上了美术创作的道路。金乡籍画家张国民、傅潮波、余国贤等深受其指导影响,卓然成家。改革开放以来,金乡一批从事商标设计、绘画的能工巧匠,曾为本地的商品经济繁荣作出贡献,追溯渊源,他们都在不同程度上受苏昧朔先生的影响。 苏先生祖籍腾蛟带溪,后迁居平阳县城西坑口。父早卒,家贫寒。民国十五年(1926)上海美术专科学校高师部首届毕业生。在校期间曾得刘海粟、姜同书等名师指导,先攻西画,后攻国画。毕业后先后在上海浦东中学、瓯海中学、温州中学、浙南中学、平阳中学、鳌江小学、金乡小学等校任教。 苏先生画作题材广泛,以人物画为主,他融西洋技法于国画之中,用笔简练,有民间风俗画味,且具有讽喻劝戒之意,他的佳作《乞亏图》画出了旧社会人民的不幸,是一幅倾注了他强烈爱憎感情、脍炙人口的佳作。新中国成立后,他当选为平阳第一、二届人大代表:1956年受聘为平阳县第一届政协委员;是年赴上海为少年儿童出版社的四集《古代诗歌选》作彩色插图,后受聘于温州瓯绣厂画师,温州市政协委员。1959年应浙江省人民政府邀请,他与潘天寿赴北京参加人民大会堂浙江厅设计工作。1962年任温州市工艺美术研究所副主任。其作品收藏于温州市博物馆有:《蓬岛传经图》《恒河度法图》《八仙过海图》等。 苏先生一生务实求真,他常告诫学生说:“一个做一门学问的人,要自强不息,切不可急于求成,一辈子能留下一件好作品也就够了不起了。做人更不可与人勾心斗角、欺世盗名,宁愿门庭冷落,让自己陷入困境,寒窗之下,困而知之,才能闯出路来,有所成就。”

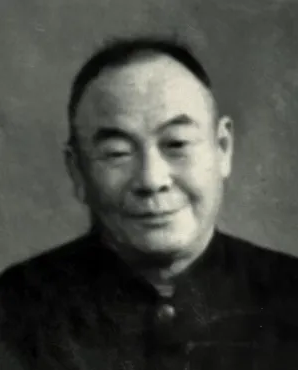

读过《中国文学史》的人,都能记得“三苏”“三曹”,那是父子两代人的文学奇才,为时人所重,后世敬仰。而在温州平阳近代两百年间,出现了三位苏姓奇才,人称“三苏”,他们既非父子,亦非兄弟,学业相佐,地域相邻,年龄相近。他们是画家苏昧朔、数学家苏步青、文史学家苏渊雷。近年来后二者宣传时见报端,画家苏味朔,人们却知之不多、不深。

苏味朔(1900- 1966)原名融和,原籍平阳县北港腾蛟带溪乡。祖辈从北港迁至平阳县城南门西坑路。6岁那年父亡,祖遗只有半座破旧的五间平房,由于家境贫寒,时在平阳中学堂读书的16岁的大哥苏达夫也被迫休学,他的校长、浙南宿儒刘绍宽先生怜他无所依靠,介绍到县衙门去当书吏,祖母和母亲以针线活所得帮衬,六口之家省吃俭用,强相维持。那还是清未。

苏味朔9岁才开始读书,在家里最喜欢作画。辛亥革命那年(1911 年),家塾停办,转入两等小学堂,后升上高等年级,中学毕业时已17岁了,尽管平时用功,环境不允许再读书了。穷人孩子早当家。祖母想把他送去学手艺,可是,大哥苏达夫因痛惜自己中途辍学,决心勉强支持味朔读书。为了省学费,1916 年7月,达夫送其到温州,考入省立第十师范学校,学制5年,虽说半公,其余费用均由收入微薄的大哥支撑,21 岁毕业那年,便被聘在温州市区附近小学任教。

1923年6月,苏味朔考入上海美专西画系。在美专的第二年因买不起油画的器具,转入高师科。教师是一名俄国人,是个写实派画家,强调基本功的训练,他说跟派别走,会画不出好的作品;另一位是姜丹书,是循循善诱的老师。在校期间,苏味朔的一帧人物画被日本人以 20 元购走,这是他卖画的开端。

1926年6月,苏味朔上海美专高师科毕业,恰值马孟容要去上海美专任教,介绍苏昧朔到省立十中(今温中前身)任美术教员。次年内战,学校停办,教职员遣散,失业回家,他又应同学之邀,到上海浦东中学任教。

其时,他的两位留法的大学同学,来信邀他出国留学,得到姜伯韩和黄溯初两先生的鼓励和资助。在临行前,遇到赴任南京国民政府任书记官的大哥,以家中有两代老人在堂,逼他回家照顾,决不许他留学法国。他万分无奈,只得退还资助银钱,束装回家。

1929年6月,他任教于温州瓯海公学,第二学年发生了一件事,他在《自传》中写道:“上课几近两个月了,庶务员还没有买到学生用的水彩颜料。学生当然叫喊,教学上也受了障碍,我好几次催他,都推上海没有货。我不相信,特地请了五天假,自费亲自到上海去办货,结果都办到了,并替学校代购许多理化仪器和体育用具。这引起学生对庶务员的攻击,同事们也批评他不负责任。这位庶务员是一个校董的弟弟,校董告诉人,叫我在学校里不要鼓弄是非,图画教师“摊摊来” (温州话很多的意思),下学期要你滚蛋你就会滚蛋。传话的又添了一句“你真像初生牛犊不畏虎啊!”我听了这样说,真的火了,“好,我就今天走罢!何必定等下学期再滚呢?”我一点也没有留恋,卷了铺盖,雇了人力车,先到朋友家中去住了。”后来校长教务主任出面挽留,那位校董也提自己并没有这样说,才应允继续留任,但从此住在校外。

在“瓯公”任教时,外界求画的已很多,他的润笔也比别人高,但求画的人仍然不减。他曾替一家新开的绸缎庄“大福”设计过许多新型的广告,便引起温州各商店的效尤。美大印刷社也聘他为设计师,为他在铁井栏租了三间房子作为工作室兼睡房。那时,又有一些中小学毕业的学生要求跟他学画和读书,他又招了一些。因此,他把住的地方取了一个名字,叫“睡螺画塾”,效陶渊明《五柳先生传》作《睡螺先生传》。以明其志。陈仲陶读后,于1930年9月14日评“世既混浊,乃需革命,独善其身,无乃太隘。”王季思亦赋诗日:“一角蜗居无路通,小槽酒熟滴深红。纷纷蛮触无穷事,不入先生睡眼中。”此后,他上午给画班学生补课、习画,下午到“瓯公”上课,晚上给印刷社的广告打样。由于忙碌,经济充裕了,人却消瘦了。

1931年春,温十中校长王毓延聘他为十中美术教员,要他退却那些嘤嗦的事。他也觉得精力吃不消,便停了画塾,辞退印刷社广告,安置了学画的学生,有的介绍到上海美专去学习,有的任他自选他事,外界画件也回绝了,专职教课。

其时,先是他祖母病逝,他大哥奔丧不再复出,家用皆赖他一人收入维持,且侄女外甥读中学的食宿学费亦由他供应,又加失业朋友的借贷,穷朋友子弟的学费代垫,因此私人债台高垒,总数达五百多元。有《厄境》诗:“谁能一日减三餐,世事安排总不宽。强制单衣天又冷,新修屋漏户偏残。儿当入学催学费,妇欲烧香索布阑。挖肉补疮何日了,且沽美酒赏芳兰。”逼不得已, 1934年,利用暑假,杜门奋笔,共成大小山水、人物画六十余幅,借温州中山公园举行个人画展。因平时求画都谢绝,此展买画的人很多。四天展览后,只剩下六七幅画,卖画得钱,偿还一切欠债。

1936年4月,温州中学因进步学生组织读书会,而教员被捕,引起学生风潮,校长辞职,他也辞职。辞职后,拟趁机到全国名地开开画展,与名画家切磋画艺,且利用画展收入,去游名山大川,以开阔眼界,提高画艺水平。

1936年8 月,他同书法好友许达初赴杭州租房作画,在三个多月时间里,画了三十余幅。“七·七”卢沟桥事变发生后,日机天天轰炸杭州,他只得丢掉行李,回乡避难。

抗战期间,兄弟分家,自立门户,把家迁到温州,租住在庆年坊。“学者必先治生”,他设画寓,出卖画作,并带学生。抗战初期海路不通,温州成为闽浙交通枢纽,往来旅商甚多,求画的人也甚多。后来,日机天天轰炸,他只好白天带着干粮到乡下去躲避,天黑回到家,在灯下作画。因为卖画在乡间是没有市场的,为生存,只能奔波于市区与乡间。

1941年4 月,温州第一次沦陷时,他在家躲了四五天,因饭菜吃光了,只好出门去买。一出门就被日本兵抓去当挑夫,幸好得到以往学生相救,才脱离虎口。温州第二、三次沦陷时,他吸收教训,都提前避到乡下,敌人走后才返回温州谋生。由于温州三次沦陷,市场逐渐凋敝,政府官员腐败,军队无能,民不聊生,求画者日稀,生活更趋艰难。他更了解下层人民的疾苦,他常借题画诗,抒发愤懑之情,画了《流民图》《花鼓图》《叫卖女图》《疯人图》《流乞图》等等。

1945年2月,因母亲病逝返回平阳。后应私立浙南中学之聘,任美术教员。1947 年1月,兼任平阳中学美术课。5月,因平中州中学读书会被开除的进步学生,当时已成为温州市人民政府领导的郑伯永、马骅、郑家治和沙兵等到瓦市殿巷去看望以往老师昧朔先生,见他生活艰难如此,进行了救济和帮助。他在艰难苦闷中,由于治病染上鸦片,经学生帮助成功戒除,十分感激,他曾以诗画赠医生“脱离苦海旧烟尘,还我庐山面目真。到处为君广长舌,慈航普渡救凡人。”还画了《烟窟图》并题长诗进行揭批,因吸毒学生闹风潮,平阳中学姜存松校长辞职,他也离校。1948 年不得已再到温州卖画谋生,搬住瓦市殿巷。在国民政府溃败之时,社会经济已近崩溃,生存尚且艰难,还有谁欲购绘画艺术品呢!即使有人购画,因通货膨胀到了极点,购画时定好酬金,但到交画时,已不值几文了。因此,他一度以画换米,维持生活。他写诗自嘲,“傲骨偏教值乱离,流亡生计久难支。书生不解经营策,但写丹青去救饥。”杨苏流先生曾回忆道:“1948 年冬,笔者曾到瓦市殿巷拜访苏氏伉俪,入门只见一桌一床,四壁萧然。味朔先生神色黠淡,而态度还是那样大智若愚。

1950年2月,因大哥达夫去世,昧朔先生回平阳料理丧事,遂加入平阳县文联筹备会,在土改和镇反运动中,与一班画友为平阳县公安局起草了许多宣传连环画,影响甚大。此时因无收入,生活艰难。由平阳县文教科介绍,到鳌江小学附中任美术教师。1954年7月,他调任金乡小学美术教师,当选为平阳县第一届人大代表,1956年3月,受聘为平阳县政协委员。

1956年6月,平阳县委宣传部贯彻关于知识分子问题的政策,他被作为高级知识分子安排不当的典型,要调他到中学任教。他因年龄偏高,有耳聋旧疾,对教学不便为由,提出要求回转绘画方面的工作岗位。

他到上海后,由苏渊雷先生陪同,携带介绍信和新近作品送交文化局。上海画院已人才饱和,无法安排,请他到别处设法。他仍希望留在上海,只要有利于绘画或兼带旧文学或诗词方面的工作都可以。在上海期间,曾为中国少年儿童出版社的《中国古代诗歌选》画了彩色插图。苏渊雷先生在《苏昧朔先生九十周年纪念画展前言》中写道:“建国初,余尝电邀其赴沪,住寒斋匝月,与上海名家游,新知旧友,相得益彰。嗣有所作,尤富时代气息。”后因上海精减人员,于1957 年返回温州,受聘瓯绣工艺厂当创作员。在厂里创造了一批国画。在此期间并被聘为温州市政协委员、温州市美术工艺研究所副所长,并于 1963 年,受浙江省人民政府邀请,与刘海粟、潘天寿一起赴北京,为人民大会堂浙江厅筹建设计。后因病体力不支,返回温州治疗。生病期间,得到多方领导关怀,写诗感激:“身经解放翻身转,近十余年不有愁。生鄙无功闲浪禄,坐遭病魔老也羞。因荒学习难追后,或为商量强举头。寸笔春晖安可报,党恩如母更加周。”两年后,于1966年7月5日(农历五月十七日)病逝,时年 67岁。

苏味朔人物画师法上官周、黄慎、仇英(十洲)等,取材多为历史或神仙故事。年事日增则观察社会百态:流落村野的乞写、卖艺街头的艺人、剃头卖饼的师傅小贩等。“笔者少年时,每在五马街裱画店看到他例作的作品,有《离骚》中的山鬼、贵妃出浴、八仙过海、钟馗捉鬼、麻姑献寿、群西图以及达摩、弥勒、观音等佛像。在这些画中,或灵肉相通,或仙凡感悟,或法相庄严,不一而足在传统造型的规范中,他充分运用自己的艺术手段注入新的内涵,使人物体态与古人有别,独具诗书情韵。他笔下的乞丐以及卖艺者也别具一格,泥土气息浓,往往赋予一种灵气与闯荡江湖的性格。”

还有一位学生在回忆苏昧朔文中写道:“味师作画,常在深夜。我为了更好地追随学习,曾长年居住他的“睡螺画室”里(温州庆年坊)。由于他熟悉历史典故,以画人物为主,题材极其广泛,但却经常画乞丐、仙人仕女和儿童,而他笔下的仙人都是乞丐的化身,这是别有寓意的。在他毫端造化出来的那些男的、女的,老的和少的都是旧社会里的底层穷人,也是受苦、遭害最深重的人。因为这正是苏味朔先生对于旧社会所存在的贫富悬殊、贵贱差别,不平等、不合理的现象表示愤慨,所以愿为下等人传神写照,用画笔替他们向社会呼吁。”

“他的画中都有自题诗,且题款字潇洒俊美,这是否为了达到画中有诗的意境?他说,如唐代王维的诗中有画,指的是诗具画境,其画中有诗指的是画含诗意。并不是在每幅画中必须题首诗;同样也不是每成首诗就得配合一幅画。他还指出,唐至五代,画中多不题诗,甚至作者通常都不署名;南宋以来文人墨戏画渐多,但直接在画上题诗的也不常见;只有到了元代以来,在画上题诗作记的才流行起来。”

“先生学习传统技法入手,没有忘记了师辈作告诫的师法造化与得心源教导。先生后来的作品古朴、高雅、隽逸、清心,富有新意。在笔墨的轻重荣枯和线条的流畅、气韵的连贯方面,造成了奔蛇走他之势,具有大家气魄,不能不说是得力于早年勤学苦练。”

“在先生的学生时代,西画技法传入我国不久,当时也正是国画界在脱离元、明、清以来的恨不似古人的保守思想,吸收外来的艺术要素,进入国画创新,向彩墨画发展的新阶段。当时,先生虽然回归故里,身处闭塞的家乡,但能紧跟国内画坛步伐,并自开户慵,为浙南地区传统人物画树立新风影响很大,被誉为温州派人物画的鼻祖。大家很敬仰他。先生画过《刘海戏金蟾》《麻姑献寿》《陶渊明采菊东篱》《竹林七贤》等题材百种以上。这些作品原是先生在穷途潦倒的境况下,也决不马虎,总是坚守自己的艺术信条,有自己风格作画。先生作过-幅《乞丐图》,画出了时代的不幸,也是画家对人民同情、对黑暗社会的愤懑不平。在花车虫鱼方面,先生画过不少花草虫鱼条屏,如《柳树芦鱼》《荷花青蛙》《芭蕉蜘蛛》《棕树鸣蝉)等都是很出色的。末骨淡彩写意,笔墨淋漓、典雅清奇,形象妙趣横生,每一幅都是一首清新田园诗。

“先生曾对人说:“一个做一门学问的人,要自强不息,切不可急于求成,一辈子能留下一件好作品也就够了不起了。更不能与人勾心斗角、欺世盗名。宁愿门庭冷落,让自己陷入困境,寒窗之下,困而知之。才能闯出路来,有所成就。先生严格恪守自己信念为人作画。”他的作品曾远销南洋、新加坡、香港、澳门一带。深受侨胞欢迎。苏味朔先生还有绘画理论,现还有《论画散记》等多篇手稿由温州弟子保留。

苏味朔多才多艺,一画一咏,诗、书、画并工,也算得上是一个画坛俊才。杨苏流先生说:“昧朔天资聪颖,才华横溢,工诗书画,在美术教育方面也有一套经验,是一个不同一般的艺术家。唯据人说,他对自己的诗作,情有独钟,认为都在画与书法之上。此议十分中肯。的确如此。他曾整理一册《卧凤集》,在集后写有“可者,刊之;不可,烛了罢。一个人生在世上,所述者仅此。亦自颜甚矣。朔氏遗言。”可见他对诗集的喜爱。希望能刊出,可是至今未有机会。他的画,由于历史沧桑,除了少量馆藏以外,在民间几乎消失殆尽,而他的诗,除了少部分因霉蛀不可辨认外,大部分还是保存下来,数量在 800 首以上。他的诗,诸体并佳,犹长古体乐府诗,词也写得好,但数量不多,且大部分不写词牌。

他的诗大致可分为两类:一类是题画诗,多数是白描的,极少用典,如同“下里巴人”,浅显易懂;另一类则出于即兴之作,常借典故烘喧,内涵隐藏较深,犹如“阳春白雪”,读来颇费捉摸。他的题画诗数量要大大超过抒情诗,约占诗稿的四分之三以上是诗精华所在。如从时间上分,解放前留下的大部分是题画诗,解放后留下的大部分是抒情诗。从价值上来讲,抗战至解放前夕这十三年中的诗作价值最高,是温州社会百态的描摩,也是温州世象的民俗史。

流民、乞丐是生活在社会最底层的一部分人,也是生存最艰难痛苦的一部分人。日寇的侵掠占领使他们家破人亡,民不聊生,统治者的暴政、贪戾和无能,更使他们走向死亡的边沿。苏昧朔画了许多流民及乞吗的图画,并题了许多诗,对他们生存状态、造成苦难的原因,及精神状态进行如实的描述,表示了十分的同情,同时对统治者的无能和暴政进行了有力的鞭策。

对于当时恶政,也给予暴露无遗,温州专员张宝琛以贪赎暴政称著,莅任温州专员时,作者即写了《闻雷偶题》,对张的贪戾予以揭露,政绩予以讽刺抨击。骤闻霹露万灵痴,毕竟无人说“四知”。贪虎既肥还啮骨,穷蚕无力要抽丝。频添花样骄奇巧,争画蛾眉斗好姿。

这些诗与杜甫笔下的写安史之乱的诗很相似,所以把他的诗称为该时期的温州史诗,也不为过。

苏味朔不但用画和诗记录了该时期温州人民的苦难,而且还用画和诗又记录了温州的民风民俗。他画了《冶铁图》《裁衣图》《箍桶图》《磨镜图》《染丝图》等等并均有题诗,这是百工图:他又画了《春耕图》《蚕妇图》《姑嫂挑稻图》《饲鸡图》《牧牛图》《浴牛图》《采樵图》《挖笋图》《纺织课儿图》和采桑、采莲、采茶、浇花、扫地、高菜、焚香、汲井、纳凉、听词等等。这是温州地区人民的耕织图;他还画了《卖线图》《卖布图》《卖麦芽糖图》《卖豆腐图》《卖饼图》及卖菜、卖鱼、卖花、卖水果等图并各有题诗,这又是温市的小贩货郎图;还画了《猴戏图》《卖药图》及看相测字卖艺图,这是百艺图;还有《花鼓图》《莲花图》《顶碗图》及槌手、牵狗等等,这是百巧图;还有僧道老人、儿童、妓女等等图和题诗甚至还画了《烟窟图》(鸦片馆),把温州社会百态都集中到画中和笔下,实是价真货实的温州地区的民俗史。

苏味朔在《睡螺先生传》中写道:“先生身躯矮胖,面团团而略有,粗知绘事,工诙谐,平居好饮酒,酒量甚宏。醉必睡或索笔浪涂,满纸淋漓,有如蜒蛐画壁,而见者皆惊为鬼神。”在《三十五自述》中又有“平分画境参诗境,第一仙乡是醇乡。”在《语杯》诗中又有“我乃平阳苏味朔,一饮千杯嫌未足。三日不见手中杯,自觉一身全是俗。”先生好酒且善饮,是时人所共知的。

古今不少诗人、文豪、画家、书法家,都因酒而兴致勃发,才思横溢,下笔有神,酒酣墨畅。诗文如此,中国文人的书法艺术也和酒有不解之缘。书画同源,书法家张旭写字时,也是“每欲挥毫,必先酣饮。”唐伯虎也一样,“欲得伯虎画上幅,须费兰陵酒干钟。”郑板桥有“看月不妨人去尽,对花只恨酒来迟。笑他绯素求书辈,又要先生烂醉时。”苏昧朔诗、书、画并佳,产量又高,与他好酒善饮借酒助兴也不无关系。

苏昧朔的性格从他上半生的表现看来是相当浪漫超俗的,不修边幅,愤世嫉俗,藐视权贵巨贾。与清代的扬州八怪等有相似之处。

“上世纪 30 年代,他的作品风行之时温州(永嘉)一些官僚、富绅、地主无不向他求画,而且有些富绅请到家里设宴招待。昧朔嗜酒如命,每饮发必醉,醉则狂,主人知其脾气,此时此际,早已敷纸于桌。他即当众挥毫,横竖点墨,俯仰即成,诗亦每捷。”酒兴常使他画兴、诗兴大发,画出许多好画,写出许多好诗。然而,苏东坡曾说,酒是“钓任钩”同时也是“钓诗钩”诗文中还隐隐可其“旷达、疏放”的影子。如《四十感怀画)(二)中,“逃世无方倦放颠,客中未办买山钱。楼台?角从人借,风景四时入座妍。流水板桥皆画意,夕阳芳草耸金肩。兴来写幅丹青卖,好系葫芦带酒眠。”

1962 年间,北京吴晗、邓拓来温游乐清北雁荡。当时地委书记王芳邀昧朔作陪在合掌峰前,邓拓触景生情,即兴吟诗日“合掌峰前九层楼,平地上去令人愁。”这时则好有一位牧童骑牛背上过来,味朔接着吟道“马背不如牛背稳,谁言骑马胜骑牛。”苏的续唱,似呼言中吴晗、邓拓二人的心境,当下大家对苏先生的才情赞许备至。

大家钦佩苏味朔的捷才。其实,除了他聪颖以外,喜好读书是重要原因。在《戏作示后生》中,“?垂入学为文辞,落笔草草有风调。二十三十际壮年,致知格物见光天。为诗为画一挥手,旁观惊汗疑飞仙。”在不同时期的二首《读书》诗中,也可见他的好学。“博论全凭富五车,每逢开卷总眉舒。平生自有囊鱼癖,岂为功名始谈书。”“少不读书老爱书,看书越看越心虚。每思抛却从头学,又恐岁时不我居。”

苏昧朔是平阳人,他大部分时间活动在温州,为温州的绘画及文学的发展,起了不可估量的作用,被人们誉为“温州人物画的鼻祖”,当然是温州人的骄傲。但诗画无境界,苏昧朔是属于那个时代,更是属于全国人民的。

责任编辑:costner1