3月1日起,全面禁止!

图片 来源:平阳县融媒体中心

郑英(1910.10.6-1945.6.3),名昌瑶,字作瑶,原系平阳县宜山区白沙乡刘店(今龙港市白沙办事处刘南村)人。出身务农世家,家境殷实。青年时投身行伍,练就一身本领,身材魁梧且臂力过人。退伍后任国民党宜山任务队(自卫队)组长,为人正直刚正,因抗击日寇壮烈牺牲,终年仅35岁。

1910年10月6日下午申时,湛蓝的天,悠闲的云,不温不火的阳光,丝丝蔓蔓的柔风……秋天的时光总给人一份淡然的惬意。随着一声响亮的婴啼,一个顽强的生灵降临到龙港市刘店村老实的庄稼人郑茂台家中。当历史的车轮沉重地碾过了35番寒暑,这个顽强的生灵已经成长为一米八高,身材魁梧,有菱有角的青壮年。

郑英三间故居

1945年,世界反法西斯战争迎来转折。5月8日德国宣布无条件投降,日本帝国主义预感末日将临,收缩闽、浙沿海战线。中旬起,厦门、泉州、福州的日军陆续经闽东向浙江撤退。

侵占丽水、青田、温州一带的日寇后藤联队,为接应福建北撤日军,故意虚张声势。继占领瑞安县城后,部分日军于5月27日进犯平阳。此时,国民党平阳县机关已提前三日撤至北港区南雁乡,平阳县城无兵防守,日军不费一枪一弹占领这座千年古城,一场空前浩劫随之降临。

27日拂晓,夜色尚未散尽,时任县长张韶舞骑着白马,一身狼狈地出现在鳌江郊外,几名警卫紧随其后,慌忙渡过浊浪翻滚的青龙江,向宜山方向逃窜。彼时,县城各制高点已被日军控制,百姓扶老携幼,争相逃往乡间避难。日寇所到之处,烧杀淫掠无恶不作,无辜民众惨遭蹂躏,哀鸿遍野。

宜山区很快陷入恐慌。盘踞鳌江的日寇,常三五成群渡江至河底高、李家垟等村,抢粮杀人、奸淫妇女,甚至将秽物倒入百姓水缸、米桶、锅灶,恶行令人发指。乡民日夜提心吊胆,纷纷投奔山区亲友避难。

为稳住人心,宜山区政府故作姿态:在球山脚下挖掘战壕,于东风桥头设置木栅,将区自卫队部署在球山及东风桥西首的踏碓厂附近,摆出抵御日军的架势。

6月2日(农历四月二十四日)上午九时许,预感成真。鳌江一股19人的日军,身着黄皮军装,荷枪实弹从方岩下渡口南渡,沿官道大摇大摆前行,经梧桥直扑宜山,沿途如入无人之境。

此时的白沙乡刘店村尚未遭袭,农闲时节,凉牌下沿街的“美人靠”上聚着一群村民,正热议日寇的暴行。“若让我遇上,定要撂倒几个!”宜山任务队组长郑英拍着腰间的驳壳枪,语气激昂,眼中满是义愤。

话音刚落,同村村民林克勋从宜山回来,告诉他“日本人已打到宜山”。郑英二话不说,立即带领两名便衣警察,快步向宜山方向奔去。行至彩楼桥,村民告知:日寇正在吴家库与甲底之间的两间茅草屋前休整。

那两间茅屋坐东朝西,屋前驿道南北延伸,旁侧河流潺潺,对岸稻田里禾苗茁壮,绿油油的叶片在微风中轻舞。茅屋北侧二百米处有一座桥,桥西河道旁立着一株老榕树,盘根如龙爪,树冠似华盖,将浓荫洒向地面。四月的村庄,本应是阳光和煦、静谧祥和的模样,却因日寇的到来蒙上阴影。

当年作战地点

望见日军黄皮军装的身影,郑英怒火瞬间燃遍胸膛,双眼迸射仇恨的光。他迅速部署:让便衣警察曹如装隐蔽在大榕树的枝桠间,自己则带着另一名队员沈庆荣过桥,潜伏到对岸的稻田里。

烈士曹如装隐蔽的大榕树

上午十一时许,日军领队先用望远镜仔细观察球山地形与动静,随即下令发射一枚枪榴弹试探虚实。躲在球山战壕里的区自卫队队长董申,听见炮声便慌了神,胡乱开了一枪后拔腿就逃。战壕里的队员见队长逃窜,也纷纷丢盔弃甲,跟着向南阳方向逃命。

日军毕竟是野战部队,作战经验丰富。听到枪声后,立即伏地隐蔽,几人还躲进了茅草屋。而潜伏在稻田田埂后的郑英与沈庆荣,瞬间暴露了目标。虽与日军仅一河之隔,尚未进入有效射程,郑英却眼疾手快,举枪瞄准便射,当场击伤一名日寇。隐蔽在榕树上的曹如装也居高临下,接连向日军射击。

遭袭的日军迅速反应,循着枪声搜索目标,组织火力反击。日军长枪射程远,加之稻田禾苗尚矮,郑英与沈庆荣毫无遮挡,在密集火力下相继倒下。曹如装也不幸中弹,牺牲在大榕树下。随后,日军从吴家库殿拆来一扇门板,抬着受伤的同伴,整队向北撤离。

二

早在日寇进犯宜山前,宜山区署已迁到望鲤溪头,镇公所躲进瑞岩寺,仅留几名便衣警察潜伏宜山,负责探听情报与联络。郑英等三人牺牲的消息,很快由区警上报给躲在溪头的区长倪鸿章,同时告知三人佩戴的驳壳枪已由村民拾起,交予宜山镇任务队队员周耀风,再转呈区署。倪鸿章故作惋惜,下令让朱克明、周耀风置办棺木收殓烈士遗体,暂厝吴家库祠堂,等候亲属认领。

倪鸿章深知日军不会善罢甘休,却始终不愿组织武装抵抗,只一味动员群众疏散。一时间,宜山镇及周边百姓纷纷收拾衣物粮食,扶老携幼、牵牛赶猪,向望鲤山方向避难,偌大的村镇变得关门闭户,鸡犬不闻,只剩“坚壁清野”的空寂。

一位未逃难的长者后来回忆:“那夜,我独自守在家中,周遭静得可怕,漫长如年。四下不闻人语,唯有远处深巷传来几声犬吠,凄厉得令人心颤。彼时正是农历四月中旬,月光如水般洒在空街上,微风拂过树梢,叶子簌簌作响,像在低声啜泣。杜甫‘国破山河在’的悲戚,我终于亲身领教。那一刻,才懂‘惊心东海尘扬日,黑夜涛头喊国魂’的沉重。”

果然如众人所料,次日上午,日军分东西两路夹攻宜山:东路仍从甲底、黄良方向袭来,西路则先占领张家埭的新堂山(又称覆船山),再派尖兵探路。两路日军确认宜山镇内空无一人后,大胆闯入街巷,纵火焚烧下市杨公祠(原区署所在地)与中市大王殿(原警察所驻地)。火焰熊熊升起,浓烟直冲天际,正在逃难途中的百姓回头望见,心如刀绞。万幸的是,两处祠庙与邻舍隔着砖墙,火势未蔓延开来。日军洗劫一番后向北撤退,途经甲底时,又放火烧毁了此前休整的茅草屋。

几日后,侵占平阳的日军继续北撤,平阳县府及各机关才陆续迁回县城。

三

“壮志未酬身先死,长使英雄泪满襟。”郑英、沈庆荣、曹如装三位战士抗击日寇、壮烈牺牲的噩耗传开,抗日军民无不落泪哀悼,他们的事迹很快传遍江南垟大地,成为百姓口中的英雄传奇。

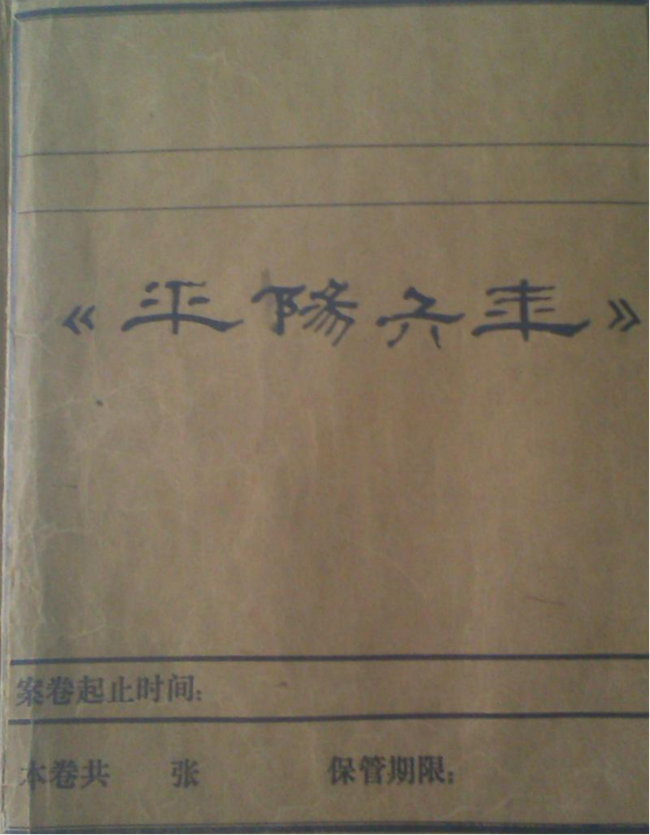

三位烈士中,组长郑英时年35岁,妻子陈氏曾育有一子郑政杰,可惜孩子一岁时夭折;次年陈氏改嫁云兜村,后生下一子一女,女儿陈秀现居宜山镇。队员沈庆荣是昆阳镇人,牺牲时25岁,无子嗣;队员曹如装来自瑞安,牺牲时二十多岁,同样无后。他们的事迹,被收录在张韶舞所著《平阳六年》的“平阳县历次抗敌剿匪阵亡官兵事迹简表”中,留存史册。

日军撤离后,县区当局为彰显自身“抗日功绩”,着手筹备烈士追悼会,修建烈士亭,并镌刻烈士石像。

宜山区各界三百余人齐聚宜山平阳师范学校(后为宜山第一小学校址)大礼堂,举行隆重的追悼大会,正式追认三人为抗日烈士。县长张韶舞亲临现场,宣读祭文(祭文收录于《平阳六年》)。仪式结束后,鼓乐声中,人们抬着三尊烈士石像,送至吴家库烈士亭安放。这座烈士亭全由青石砌成,高约两米,宽一米五有余,横额镌刻“烈士亭”三字,两侧石柱题有对联:“英雄垂百世,勇气冠三军”,字字铿锵,铭记忠魂。

当年烈士亭安放的地方

追悼会上,众多挽联中,有一副由宜山陈公翰代区田赋处主任李昌宾撰写,联曰:“竟成不死龙骧行,愧煞偷生鼠窃徒”,既颂扬了烈士的英勇气节,也暗讽了那些临阵脱逃者,意味深长。

四

时光流转,1956年,烈士亭的命运悄然改变:当地村民掀下亭盖用作拦水沟,刻有“英雄垂百世,勇气冠三军”的石柱被人搬回家中,当作腌菜压缸;刻有三位烈士石像的石板,更是被抛入河滩,曾经纪念忠魂的亭台,就此荡然无存。

八十年弹指而过,英雄的名字与事迹,却始终在百姓口中代代相传——人民未曾忘记,历史亦不会忘记。

2014年7月20日,作者与郑英的侄儿郑政余(时年84岁)一同寻访烈士亭遗迹与遗物。郑政余回忆,十年前还在一座老屋的屋后墙角见过烈士石像,可当二人找到那座老屋时,石像已不见踪影。他们又询问一位同龄的老奶奶,老人说起郑英,依旧记忆犹新、滔滔不绝,却也不知石像去向。

在曹如装烈士殉难的大榕树下,几位乘凉的老者听闻来意,纷纷开口:“知道!是郑英、沈庆荣、曹如装三位英雄啊!当年就是在这里跟日本人打的!”他们能清晰说出烈士的名字与事迹,唯独不知烈士亭遗物的下落。

万幸的是,世居吴家库村、时年87岁的吴家昆老先生,为寻访带来了转机。1945年战斗发生时,18岁的他曾亲眼目睹,甚至数过日军的人数。在其儿子的热心协助下,众人最终在一片乱石堆中,找到了一方刻有“英名垂百世”的石柱——那是烈士亭仅存的遗迹。

一方石柱

斯人已逝八十载,郑英等三位勇士,以血肉之躯抗击日寇,用生命诠释了民族气节。他们的忠魂,当为后人永远追思与纪念。

英雄,永垂不朽!

责任编辑:costner1